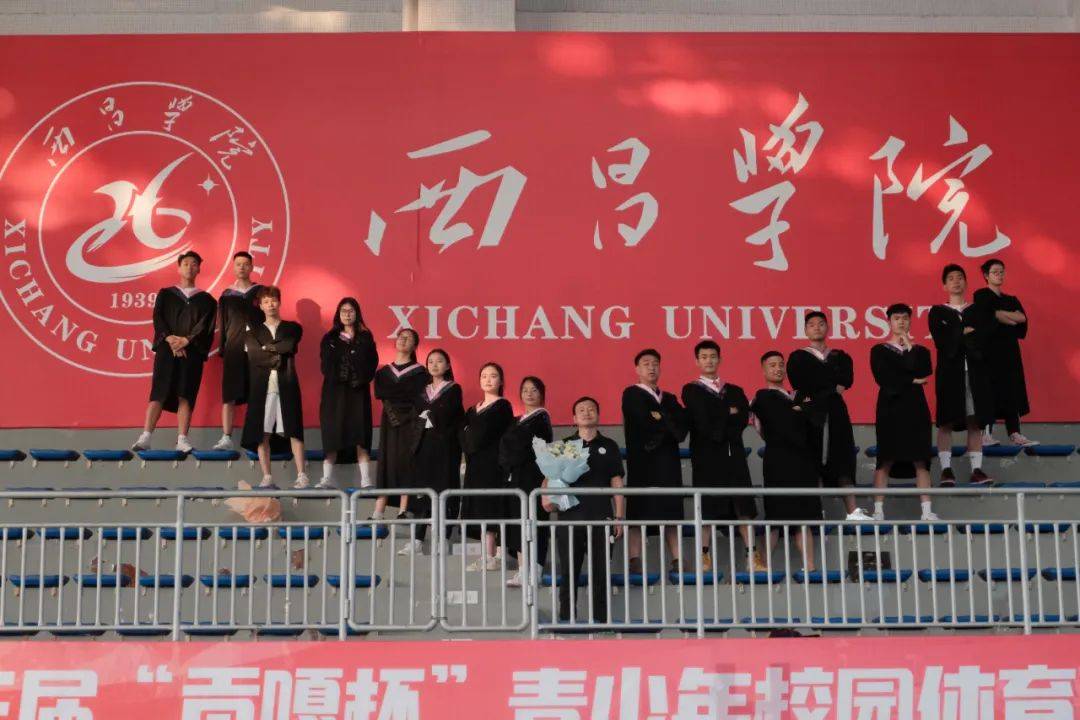

郎朝春:大凉山中的乒乓梦想播种者

郎朝春教授在西昌学院22年的执教生涯中,不仅培养了大批乒乓球人才,更推动了大凉山地区的体育发展,成为国球传承的守护人。

大凉山中的乒乓梦想播种者

在四川省凉山彝族自治州,西昌学院体育学院院长郎朝春教授已经工作了22年。从一板一板地教学生打球,到如今谋划全校体育学科发展,乃至服务全市、全州的体育发展,郎朝春在大山里种下一颗乒乓的种子,又呵护着它生根发芽。

贫困山区走出的乒乓少年

郎朝春原本也是大山里的孩子。上世纪80年代的重庆万县(现万州)是国家级贫困县,贫困到孩子们想打球,只能用粉笔在地上画个球台。1981年出生的郎朝春就是在这样的“球台”上,用木头锯成的球板自学了乒乓球。四五年级的时候,学校里终于垒起了水泥球台。六年级在学校里的一次乒乓球比赛中,“从地上打起”的郎朝春意想不到地获得了亚军。这个亚军对他的触动很大,他那隐藏着些许自卑的心中,被乒乓球照进了一道光。“我对乒乓球的热爱,就是那时候埋下的种子。”郎朝春说。

从西安到西昌的乒乓旅程

高考那年,郎朝春成为重庆第一批考进西安体育学院的学生。其实在小学六年级那次比赛之后,郎朝春在中学时代也没机会正经打乒乓球,甚至考进西安体院也是靠的足球专项。然而在大学里选专项的时候,童年的那颗种子又被叫醒了,郎朝春没犹豫地选了乒乓球,并遇到了只比自己大4岁的李浩老师。“我是李浩老师的开门弟子,在大学里他是我的恩师,后来我们一起考国际级裁判,又成了同学,他结婚时我还给他当了伴郎。他手把手地教我怎么打球、怎么教球、怎么当裁判、怎么做人。”谈到这位几十年亦师亦友的老师,郎朝春始终心怀感激。

把“半路出家”的学生带上领奖台

来到西昌之前,这里给郎朝春的全部印象就是大名鼎鼎的卫星发射基地。来到西昌之后,尽管和西安比起来略显偏远,甚至当时连互联网都不太好用,但西昌的风景和人文都给足了郎朝春好感,特别是学校里那些18岁才开始准备认真学打乒乓球的年轻人,像极了4年前的自己,这让他倍感亲切,也下定决心要带好这些学生。

郎朝春来到西昌的2003年,正是西昌4所专科院校合并成西昌学院的那一年,他是和这所学校一道成长起来的。最初的西昌学院没有乒乓球专选班,3年以后才开始设立,而运动训练专业更是至今都没有,22年来,郎朝春没有招到过一个有乒乓球“童子功”的学生。然而这些大一才开始拿球拍的学生却给了郎朝春很多感动,他们牢牢记住郎老师所说的“乒乓球就是在球馆里泡出来的”这句话,那些挥拍又挥汗的身影填满了每一个早操、午休和放学后的夜晚。

让乒乓球走进大凉山的每一个角落

作为全国脱贫的“最后一公里”,凉山州的经济发展不均衡,体育发展也是如此。秉承“扎根凉山办体育,办好体育为凉山”的专业办学理念,作为全州唯一的本科高校,西昌学院有着义不容辞的带动责任。“我在西安读完书来到凉山,希望能发挥一下自己在专业上的特长,除了在高校里,也希望能为社会服务。”郎朝春来到凉山州的第二年就办了乒乓球训练基地,带着想学球的青少年常年坚持300天以上的训练。一年一度的凉山州中小学生运动会自2006年增设了乒乓球项目,再加上西昌市中小学生乒乓球赛创办起来后,郎朝春和同事们还带领学院学生一起承办了这些比赛。尽管早期的设施和器材还比较落后,但西昌学院的整个团队都在付出全力做这件事。“我们的比赛规格是很高的,我们的执裁标准和技术层面的规范度,在全省一直名列前茅。”一向低调的郎朝春笃定地说。

未来展望

2024年,郎朝春升任体育学院院长,要管理的事情已经远远不止乒乓球这一个领域,学校的乒乓球队也已经交给了自己的同事——曾经考出去的乒乓球班学生。学校培养出来的学生对学校乃至整个凉山州进行反哺,这正是郎朝春理想中的状态。为了让学生们更好地回馈凉山的体育发展,郎朝春一直在寻找各种机会把学生们送到大城市去实习;成都举办世界级乒乓球大赛的时候,他也想尽办法让自己的学生去做志愿者,“增长了见识、开拓了视野的学生再回来,才能更好地教球,更好地发展当地的体育”。

郎朝春刚到凉山州的时候,这里的500万人口中只有几十个乒乓球教练,如今他带过的毕业生们,有的回到学校任教,有的深入州里的各个县开了球馆。现在州里还有两三个县没有人教乒乓球,这也是郎朝春和同事们接下来的目标。“我现在40多岁,每当看到有孩子过着我小时候那样的‘乒乓球生活’,心里就不是滋味。我想用我的所学所长,尽力去改变这种状况,这二十多年,我也确实做成了一些。或许我可以说,热爱国球并从事这个事业这么多年,我没有给国球丢脸。”郎朝春如是说。