电竞网剧《全华班冲击世界冠军》引发法律与伦理争议

电竞网剧《全华班冲击世界冠军》因使用真实电竞明星姓名和身份引发法律与伦理争议,探讨了电竞文化在影视作品中的边界问题。

电竞网剧引发法律与伦理争议

近年来,随着电竞文化的普及,相关题材的影视作品如雨后春笋般涌现。然而,最近一部名为《全华班冲击世界冠军》的电竞网剧却因使用真实电竞明星的姓名和身份而引发了广泛争议。

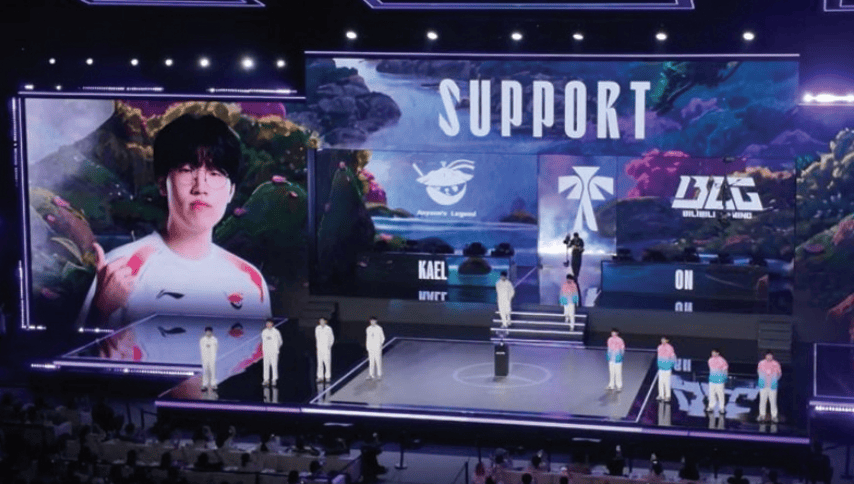

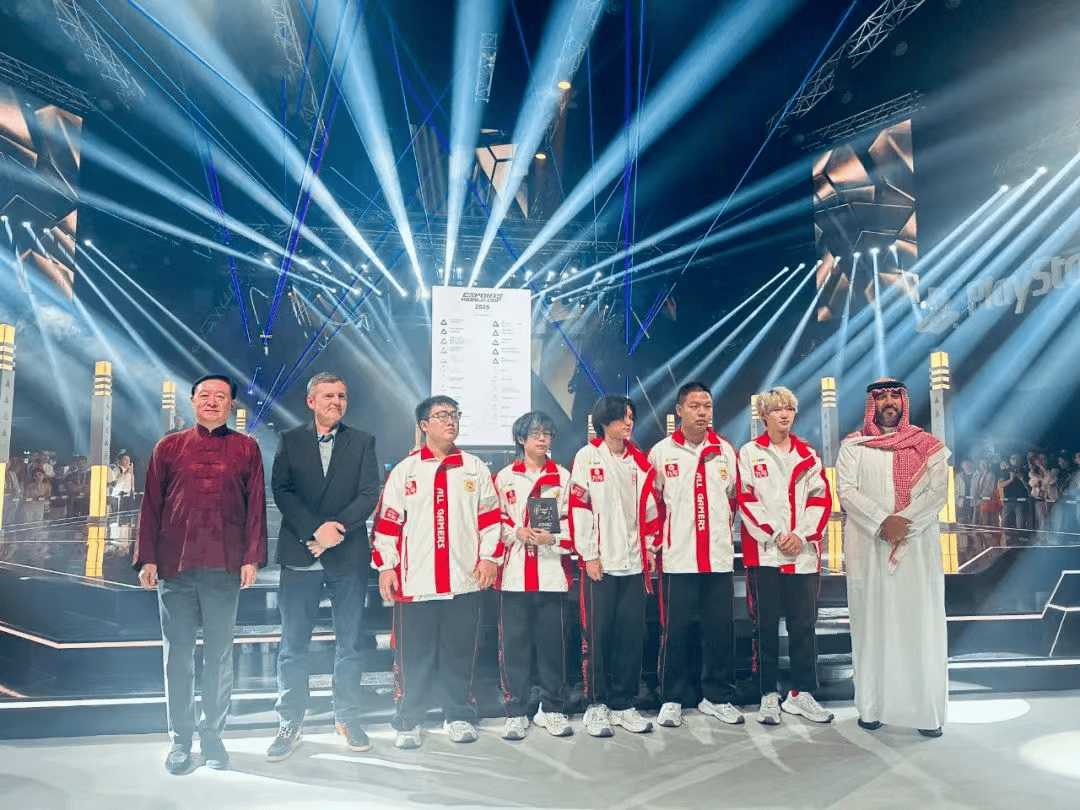

真实姓名与身份的借用

该剧直接使用了卢本伟、Faker、Uzi等电竞明星的真实姓名和身份,剧情设定更是天马行空。剧中,卢本伟设计陷害Faker,将其送进“网瘾医院”,然后顶替他的位置参赛,成功夺冠,走上巅峰人生。而卢本伟和Uzi也结为队友,展开所谓“全华班冲击世界冠军”的热血旅程。

网友反应两极分化

对于这样一部内容荒诞、设定大胆的短剧,网友的反应极其两极化。一方面,有人把它当成了“下饭神剧”,表示剧情虽然离谱,但胜在节奏快、反转多,完全不带脑子地看反而别有一番魔性娱乐效果。另一方面,也有不少人严肃批评该剧涉嫌侵犯名人肖像权与名誉权,尤其是Faker、Uzi等现役或曾在役的顶尖选手,他们在电竞圈地位极高、影响力巨大,被如此无授权地消费与虚构,确实可能触及法律红线。

法律与伦理的边界

更让人疑惑的是,导演团队似乎并未对剧中角色做任何“化名”处理。在这个版权意识逐渐提升的时代,哪怕是改编小说都要严格处理角色原型,更别说是直接用真实人物参与虚构情节,且有明显负面描写。卢本伟“陷害送医”、Faker“人生被偷”,这些剧情如果未经授权,将极可能构成对当事人的侮辱与名誉损害。

短剧行业的反思

这一事件也再次引发对短剧行业乱象的反思。在短视频流量为王的逻辑驱动下,内容创作者越来越倾向于用“极端设定+熟脸IP”博眼球,但若没有底线,终将触碰法律的边界。观众可以被“抽象剧情”吸引一时,但内容创作者是否也该有基本的创作伦理与法治意识?

在真实与虚构的边界上打擦边球固然“高效”,但也是一场高风险的赌博。这部“全明星出道即崩坏”的电竞短剧,或许正是短视频时代速食创作的一面镜子,热闹归热闹,但别忘了,那些被随意“借用”的名字背后,是无数电竞人真实奋斗的青春与荣誉。