自由搏击:力量与技术的完美融合

探索自由搏击的文化与技巧,了解其在世界运动会中的表现与规则,感受力量与技术的完美结合。

自由搏击的起源与发展

自由搏击(Kickboxing)是一种融合了空手道、泰拳和拳击技术的现代格斗运动。其起源可以追溯到20世纪60年代的日本和美国。在日本,拳击推广人野口修为了提升空手道的实战性,借鉴了泰拳的腿膝技术和拳击组合,创立了“踢拳”(Kickboxing)。1966年,日本举办了首场正式比赛,标志着这项运动的诞生。与此同时,在美国,由于传统空手道的“寸止”规则限制了实战,李小龙的弟子乔·刘易斯等人转向全接触对抗,并在1974年成立了世界自由搏击协会(WKA),推动了这项运动的组织化发展。

自由搏击的文化精髓

自由搏击的文化精髓在于无拘无束、兼容并蓄,以实战为核心,追求力量、速度与技术的极致结合。在规则内自由发挥,崇尚高效直接的格斗风格。2017年,自由搏击成为世界运动会的正式比赛项目,进一步提升了其国际影响力。

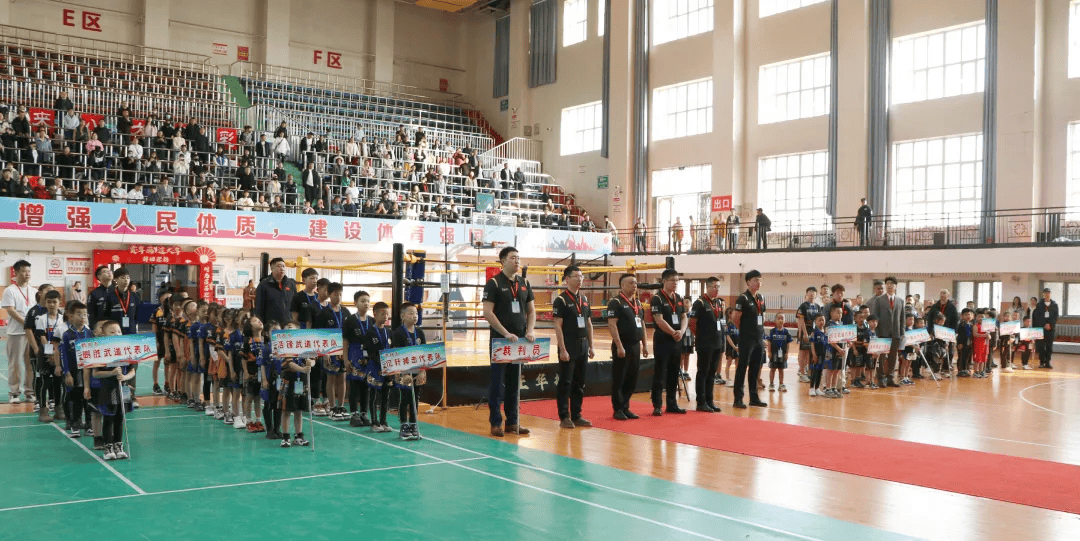

世界运动会中的自由搏击

在成都世界运动会中,自由搏击项目按照男女不同公斤级分为半接触与K1两个分项,共12个小项,吸引了96名运动员参赛。

半接触项目

半接触项目以技术精准度与控制力为核心,强调点到为止的得分机制,禁止过度发力攻击。比赛场地为榻榻米,尺寸为11米×11米,高0.5至0.6米。比赛采用固定回合制:每场3回合,每回合2分钟,回合间休息1分钟。运动员需运用手腿技术击打有效部位累计分数,最终得分高者获胜。若一方领先对手10分或以上,比赛提前终止。若常规时间结束双方平分,则进行1分钟加时赛决胜负。

K1项目

K1项目以高强度对抗与重击能力为核心,规则允许全力击打并追求KO(击倒)制胜,对抗激烈度远超半接触赛事。比赛场地为拳台,尺寸为长7.8米、宽7.8米,高0.9米至1.2米。比赛采用3回合制,每回合2分钟,回合间休息1分钟。裁判根据攻击力度、技术准确性、动作多样性及对抗主动性综合评分,得分高者获胜。若一方被击倒且裁判读秒10秒后无法继续,则直接判定对手KO获胜。

结语

自由搏击不仅是一项高强度的竞技运动,更是一种文化的传承与创新。通过不断的技术融合与规则完善,自由搏击在全球范围内吸引了越来越多的爱好者与专业运动员。在世界运动会这样的国际舞台上,自由搏击展示了其独特的魅力与竞技价值。